最終更新:ID:+agzVrhvoQ 2024年04月01日(月) 15:35:02履歴

※下記内容は消滅サイト「MBTI性格タイプ論の視点から世界を覗こう」からの引用です。

サイトが復活した際は、リンク化してこのページは削除する予定です。

関連ページ?

サイトが復活した際は、リンク化してこのページは削除する予定です。

関連ページ?

8つの心理機能のうちどの心理機能を最も信頼して働かせており、どの心理機能に頼ることが苦手か といったことで、各タイプの特徴が決まります。

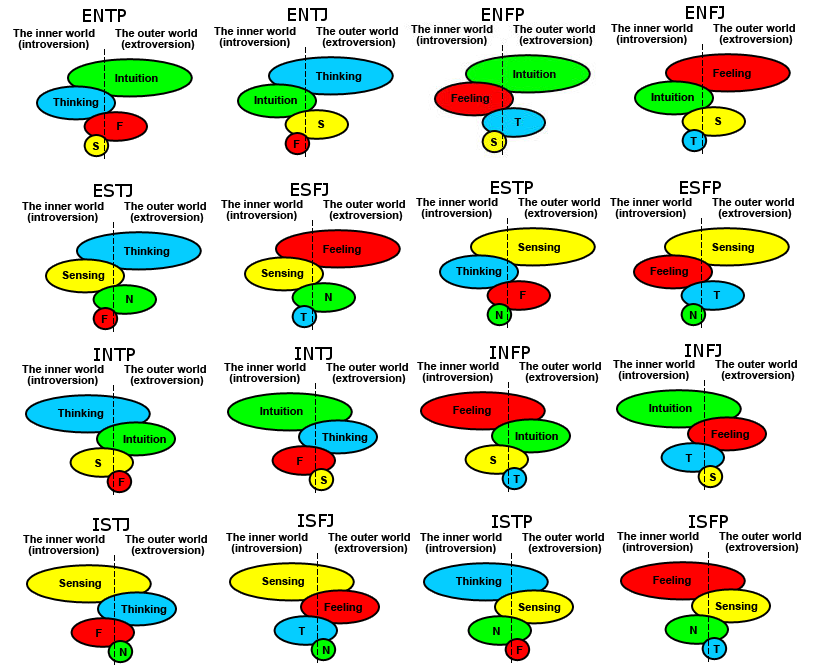

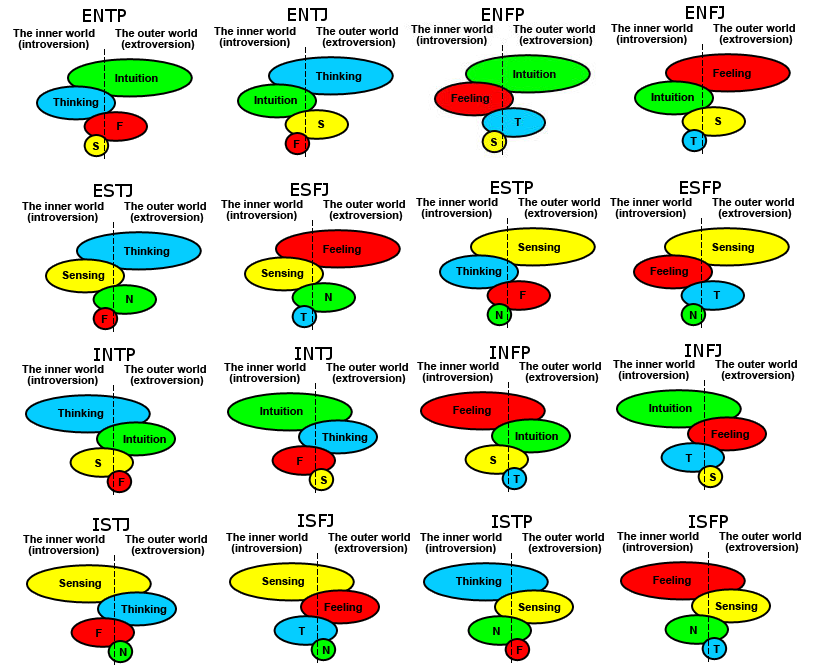

次の図を見て下さい。

全タイプの図

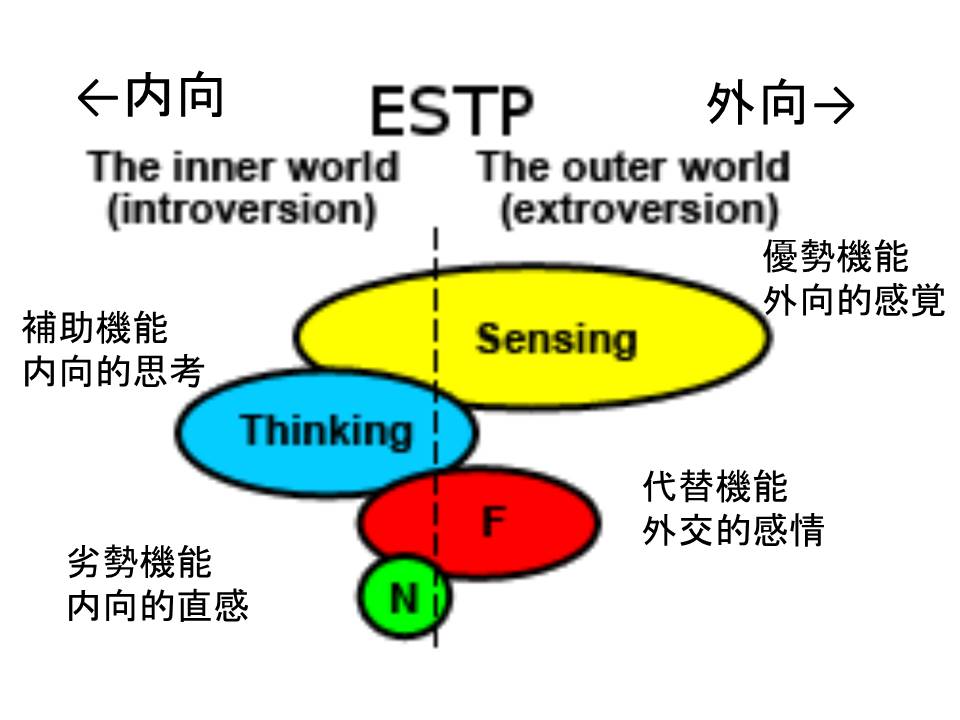

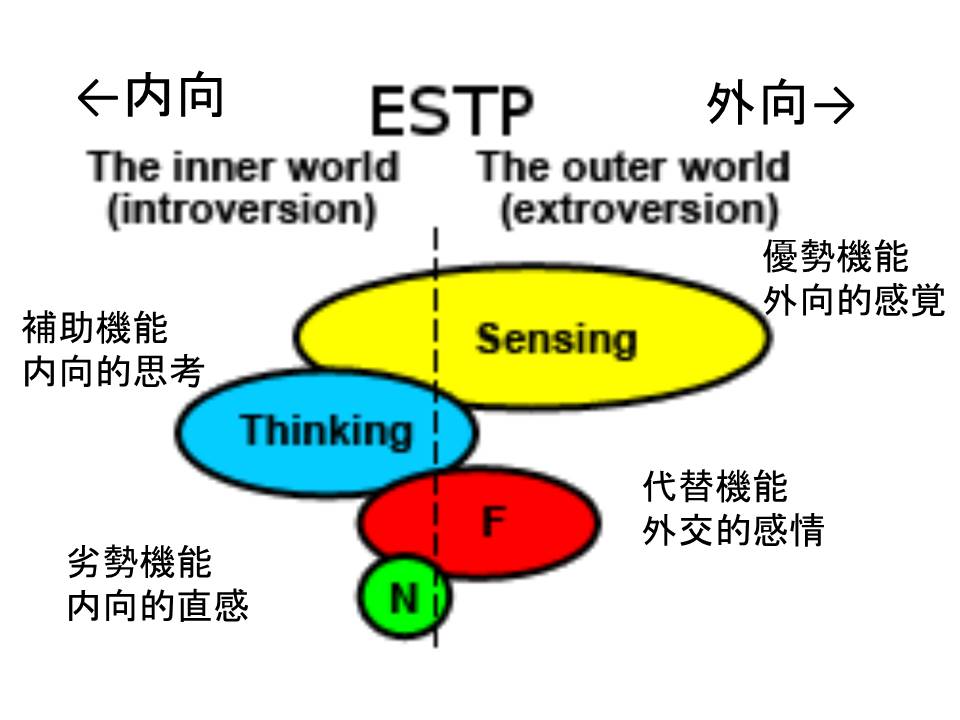

一例:ESTP

このように性格タイプを心理機能の順列によって説明します。 縦の点線の左側が意識の内部、右側が外部を表しており、それぞれの心理機能が及ぶ大きさの順に、上から4つの心理機能を 並べています。 各タイプは、4つの心理機能を意識的に働かせるようになりますが、 大きな働きをするものから順に、第一の心理機能、第二の心理機能、第三の心理機能、第四の心理機能と呼びます。 一番上の心理機能が最も優勢で、順にその心理機能の利用が弱まってゆきます。 そして、この順に基づいて各タイプの特徴を説明することができるのです。 例えば、上の図の例で言うと、ESTPの第一の心理機能は外向的感覚(Se)であって、 何よりも手始めとして、外側の物理的な様子に幅広く関心を寄せ、活動的に情報を集めます。 一方、内面では第二の心理機能がよく働き、外界の観察によって得られた情報を分析し、 常に理論的で矛盾のない理解を求め、効率的に問題を解決しようとします。 …といった感じです。

4つの心理機能は、第一、第二、第三、第四の順にその扱いやすさや利点の現れやすさが弱まってゆきます。 そして、これらはものごとに対処するにあたって、利用される心理機能の優先順位、時間的流れをも表しています。 各タイプの性格を大きく特徴づけるのは、第一と第二の心理機能です。 普段は、この2つの心理機能を難なく働かすことができ、情報の収集と意思決定に大きな影響をもちます。 第三の心理機能は、意識されることがよくありますが、 第二の心理機能と逆の性質があるので、普段は第二の機能の方が優先されます。 その結果、この心理機能の働きには馴染むことができず、発達が遅れます。 第四の心理機能は、最も意識的に用いることが困難なものです。 なぜなら、最も信頼している第一の心理機能と真逆の性質を持つからです。 それゆえ、第三、第四の心理機能の良い点がその人の長所となることはありません。 これらは、人生の中期から、徐々にその働きの有効性を増し、知らず知らずのうちに、発達してゆきます。

心理機能は8つあり、実際には全ての心理機能が利用されますが、特に性格を特徴づけるのが4つの心理機能です。 残りの4つの心理機能は、意識の背後で働いており、活用されますが、各タイプの特徴を語る上であまり重要になりません。

| MBTI | 1-2-3-4 |

| ESTP | Se-Ti-Fe-Ni |

| ESFP | Se-Fi-Te-Ni |

| ENTP | Ne-Ti-Fe-Si |

| ENFP | Ne-Fi-Te-Si |

| ISTP | Ti-Se-Ni-Fe |

| ISFP | Fi-Se-Ni-Te |

| INTP | Ti-Ne-Si-Fe |

| INFP | Fi-Ne-Si-Te |

| ESTJ | Te-Si-Ne-Fi |

| ESFJ | Fe-Si-Ne-Ti |

| ENTJ | Te-Ni-Se-Fi |

| ENFJ | Fe-Ni-Se-Ti |

| ISTJ | Si-Te-Fi-Ne |

| ISFJ | Si-Fe-Ti-Ne |

| INTJ | Ni-Te-Fi-Se |

| INFJ | Ni-Fe-Ti-Se |

次の図を見て下さい。

全タイプの図

一例:ESTP

このように性格タイプを心理機能の順列によって説明します。 縦の点線の左側が意識の内部、右側が外部を表しており、それぞれの心理機能が及ぶ大きさの順に、上から4つの心理機能を 並べています。 各タイプは、4つの心理機能を意識的に働かせるようになりますが、 大きな働きをするものから順に、第一の心理機能、第二の心理機能、第三の心理機能、第四の心理機能と呼びます。 一番上の心理機能が最も優勢で、順にその心理機能の利用が弱まってゆきます。 そして、この順に基づいて各タイプの特徴を説明することができるのです。 例えば、上の図の例で言うと、ESTPの第一の心理機能は外向的感覚(Se)であって、 何よりも手始めとして、外側の物理的な様子に幅広く関心を寄せ、活動的に情報を集めます。 一方、内面では第二の心理機能がよく働き、外界の観察によって得られた情報を分析し、 常に理論的で矛盾のない理解を求め、効率的に問題を解決しようとします。 …といった感じです。

4つの心理機能は、第一、第二、第三、第四の順にその扱いやすさや利点の現れやすさが弱まってゆきます。 そして、これらはものごとに対処するにあたって、利用される心理機能の優先順位、時間的流れをも表しています。 各タイプの性格を大きく特徴づけるのは、第一と第二の心理機能です。 普段は、この2つの心理機能を難なく働かすことができ、情報の収集と意思決定に大きな影響をもちます。 第三の心理機能は、意識されることがよくありますが、 第二の心理機能と逆の性質があるので、普段は第二の機能の方が優先されます。 その結果、この心理機能の働きには馴染むことができず、発達が遅れます。 第四の心理機能は、最も意識的に用いることが困難なものです。 なぜなら、最も信頼している第一の心理機能と真逆の性質を持つからです。 それゆえ、第三、第四の心理機能の良い点がその人の長所となることはありません。 これらは、人生の中期から、徐々にその働きの有効性を増し、知らず知らずのうちに、発達してゆきます。

心理機能は8つあり、実際には全ての心理機能が利用されますが、特に性格を特徴づけるのが4つの心理機能です。 残りの4つの心理機能は、意識の背後で働いており、活用されますが、各タイプの特徴を語る上であまり重要になりません。

こどもの段階から発達し、その人の中で最もよく働く心理機能です。

この心理機能の働きに馴染んでおり、難なく働かせることができます。 そして、この心理機能の利点を効果的に発揮させることができるので、 その人の強みになります。

一方、この心理機能の働きに頼りすぎる傾向があるため認識に偏りが生じ弊害が生じます。 特に、トラブル時や困難時などに、この心理機能にばかり依存してしまうと、それが短所として現れてきます。

しかし、大人になるにつれ、この心理機能を抑えることも身につけていきます。

一生の間で、最も強くこの心理機能が育ち、最も強くその働きに影響されることでしょう。

この心理機能の働きに馴染んでおり、難なく働かせることができます。 そして、この心理機能の利点を効果的に発揮させることができるので、 その人の強みになります。

一方、この心理機能の働きに頼りすぎる傾向があるため認識に偏りが生じ弊害が生じます。 特に、トラブル時や困難時などに、この心理機能にばかり依存してしまうと、それが短所として現れてきます。

しかし、大人になるにつれ、この心理機能を抑えることも身につけていきます。

一生の間で、最も強くこの心理機能が育ち、最も強くその働きに影響されることでしょう。

第一の心理機能の次に最もよく働く心理機能であり、第一の心理機能を補助する役割を担います。

十代頃からその長所を発揮し始め、苦もなく働くようになります。

第一の心理機能に対して外向性ー内向性、情報受容ー判断の両方でバランスを取ります。

第一と第二の心理機能が共同して働くことで、 第一の心理機能に頼りすぎていたがゆえに生じていた弊害が取り除かれます。 幼い頃に第一の心理機能によって形成されたものの捉え方の偏りが幾分解消されます。

しかし、生活の知恵として、この第二の心理機能の働きもまたしばしば強くなりすぎ、オーバーヒート気味に余裕を見失いがちとなり、その弊害が出てきてしまいます。

第一と第二の心理機能が、そのタイプの長所を決定します。

十代頃からその長所を発揮し始め、苦もなく働くようになります。

第一の心理機能に対して外向性ー内向性、情報受容ー判断の両方でバランスを取ります。

第一と第二の心理機能が共同して働くことで、 第一の心理機能に頼りすぎていたがゆえに生じていた弊害が取り除かれます。 幼い頃に第一の心理機能によって形成されたものの捉え方の偏りが幾分解消されます。

しかし、生活の知恵として、この第二の心理機能の働きもまたしばしば強くなりすぎ、オーバーヒート気味に余裕を見失いがちとなり、その弊害が出てきてしまいます。

第一と第二の心理機能が、そのタイプの長所を決定します。

第二の心理機能が効果的に働かなかったときに第一の心理機能を補助する役割を担う心理機能です。

この心理機能の発達は、第一と第二の心理機能の発達に続きます。 それなりに働きますが、これが定常的な長所となることはほとんどありません。

とりわけ、強く抑圧しているわけではありませんが、やはり、逆の性質を持つ第二の心理機能の方を信頼します。 第三の心理機能が、意識に登ることがあったとしても、第二の心理機能が活発になるとその影に押しやられてしまいます。

第三の心理機能の価値を認めていることの方が普通です。 この心理機能が優勢であるタイプは適度に余裕を持つことやストレス解消が上手く、見ると感心します。

一生の間で、第二と第三の心理機能のバランスを取ることが、その人の課題として意識されるようになります。 第二の心理機能の働きの短所が大きく影響しそうなときに、第三の心理機能に頼ることが望ましいのですが、 大抵の場合、なかなかうまくできません。

そのようなバランスを安定して取れるようになるのは、早くても30歳前後でしょう。 第二と第三の心理機能のバランスを取りながら働かすことで、 大きな安定と心理的な利益を得ることができるでしょう。

この心理機能の発達は、第一と第二の心理機能の発達に続きます。 それなりに働きますが、これが定常的な長所となることはほとんどありません。

とりわけ、強く抑圧しているわけではありませんが、やはり、逆の性質を持つ第二の心理機能の方を信頼します。 第三の心理機能が、意識に登ることがあったとしても、第二の心理機能が活発になるとその影に押しやられてしまいます。

第三の心理機能の価値を認めていることの方が普通です。 この心理機能が優勢であるタイプは適度に余裕を持つことやストレス解消が上手く、見ると感心します。

一生の間で、第二と第三の心理機能のバランスを取ることが、その人の課題として意識されるようになります。 第二の心理機能の働きの短所が大きく影響しそうなときに、第三の心理機能に頼ることが望ましいのですが、 大抵の場合、なかなかうまくできません。

そのようなバランスを安定して取れるようになるのは、早くても30歳前後でしょう。 第二と第三の心理機能のバランスを取りながら働かすことで、 大きな安定と心理的な利益を得ることができるでしょう。

第一の心理機能の発達の影に隠れて、抑圧されてしまった心理機能です。

この心理機能の働きが強い者を見ると、大抵の場合、嫌悪を感じます。 その他、否定的な感情や、良くない影響が現れます。 なぜなら、自分が最も信頼し、正しいと思っていることの真逆の姿を表し、本人が無理をしているような状態だからです。

しかし、この逆の性質が、嫌悪を抱く本人の中にもあり、限定的ではありますが働きます。

実際は、第一の心理機能を正常に働かせるために必須のものなのです。 しかし、そのことが意識されることは、ほとんどありません。

最も発達が遅れる心理機能で、この働きに意識を向けるには相当のエネルギーが必要です。 第四の心理機能を効果的に発揮することには馴染みません。 これが定常的な長所となる見込みはほとんどありません。

しかし、この第四の心理機能は、各タイプを大きく特徴づけるものです。 抑圧するがゆえに、この心理機能に対する関わりが様々です。

極端から極端へと移る傾向があり、この心理機能に強迫的に固執したり、完全に拒絶したりします。

やむを得ずこれを働かさざるを得ない場合は否定的な感情が生じ、義務として捉えます。 しかし、何かを成し遂げようとするならば、この心理機能を有効に働かせなければならないのです。 それはとくに、最終段階で起こります。

そして、残念なことに、この第四の心理機能に対する無意識への抑圧は、自己暗示的であり、 何かを成し遂げるために必要であっても、 それを働かせるときに、無意識のうちに失敗や空回りへと導いてしまうことになるのです。

ストレスを感じると、この心理機能の働きが不健全な形で噴出します。

第一の心理機能に没頭している時でも、限定された範囲で活用され、知らず知らずのうちに発達してきます。

娯楽や息抜きなどのリラックスした状況では、この心理機能を働かせることに楽しみを感じることができます。

この心理機能の働きに微かな羨望を感じることもあります。 自分の不得意なものを欲する気持ちからです。 このことが、職業選びや、結婚相手選びで起こると、いずれ問題が生じます。

苦手であるこの心理機能の働きを克服しようとして、 あえて自分の性質に合わないことに専念しようとします。 このことが、学問の専攻や職業の選択に対して為されるとあまり良いことはありません。

残念なことに、第四の心理機能の働きに気がつき始めこだわる時期と、 これら人生の重要な選択をする時期が重なってしまうため、 実際は自分に合っていない選択を行ってしまうことがよくあるようです。

第一と第二の心理機能の長所を活かしたことに専念することで、 自分の能力を有効に発揮することができ、第四の心理機能も知らず知らずのうちに発達します。 そのようにして自己実現することが望ましいと言われています。

順調に発達すれば、中年期において、第一の心理機能と第四の心理機能のバランスが取られ、 大きな心理的安寧と内的平和を得ることができるとされます。 しかし、その段階にまで至ることのできる人は少ないかも知れません。

この心理機能の働きが強い者を見ると、大抵の場合、嫌悪を感じます。 その他、否定的な感情や、良くない影響が現れます。 なぜなら、自分が最も信頼し、正しいと思っていることの真逆の姿を表し、本人が無理をしているような状態だからです。

しかし、この逆の性質が、嫌悪を抱く本人の中にもあり、限定的ではありますが働きます。

実際は、第一の心理機能を正常に働かせるために必須のものなのです。 しかし、そのことが意識されることは、ほとんどありません。

最も発達が遅れる心理機能で、この働きに意識を向けるには相当のエネルギーが必要です。 第四の心理機能を効果的に発揮することには馴染みません。 これが定常的な長所となる見込みはほとんどありません。

しかし、この第四の心理機能は、各タイプを大きく特徴づけるものです。 抑圧するがゆえに、この心理機能に対する関わりが様々です。

極端から極端へと移る傾向があり、この心理機能に強迫的に固執したり、完全に拒絶したりします。

やむを得ずこれを働かさざるを得ない場合は否定的な感情が生じ、義務として捉えます。 しかし、何かを成し遂げようとするならば、この心理機能を有効に働かせなければならないのです。 それはとくに、最終段階で起こります。

そして、残念なことに、この第四の心理機能に対する無意識への抑圧は、自己暗示的であり、 何かを成し遂げるために必要であっても、 それを働かせるときに、無意識のうちに失敗や空回りへと導いてしまうことになるのです。

ストレスを感じると、この心理機能の働きが不健全な形で噴出します。

第一の心理機能に没頭している時でも、限定された範囲で活用され、知らず知らずのうちに発達してきます。

娯楽や息抜きなどのリラックスした状況では、この心理機能を働かせることに楽しみを感じることができます。

この心理機能の働きに微かな羨望を感じることもあります。 自分の不得意なものを欲する気持ちからです。 このことが、職業選びや、結婚相手選びで起こると、いずれ問題が生じます。

苦手であるこの心理機能の働きを克服しようとして、 あえて自分の性質に合わないことに専念しようとします。 このことが、学問の専攻や職業の選択に対して為されるとあまり良いことはありません。

残念なことに、第四の心理機能の働きに気がつき始めこだわる時期と、 これら人生の重要な選択をする時期が重なってしまうため、 実際は自分に合っていない選択を行ってしまうことがよくあるようです。

第一と第二の心理機能の長所を活かしたことに専念することで、 自分の能力を有効に発揮することができ、第四の心理機能も知らず知らずのうちに発達します。 そのようにして自己実現することが望ましいと言われています。

順調に発達すれば、中年期において、第一の心理機能と第四の心理機能のバランスが取られ、 大きな心理的安寧と内的平和を得ることができるとされます。 しかし、その段階にまで至ることのできる人は少ないかも知れません。

各タイプが意識的に用いる4種類の心理機能の組合せと順列には、7つの制約があります。 それらは、心理機能が外向と内向、受容と判断のバランスを取るということに基づいた原理です。

1. 感覚と直観の心理機能は必ず一つずつ利用される。その際、一方が内向性なら他方は外向性である。 つまり、外向的感覚(Se)ー内向的直観(Ni)、もしくは、内向的感覚(Si)ー外向的直観(Ne)、といったペアとして利用される。

2. 思考と感情の心理機能は必ず一つずつ利用される。その際、一方が内向性なら他方は外向性である。 つまり、外向的思考(Te)ー内向的感情(Fi)、もしくは、内向的思考(Ti)ー外向的感情(Fe)、のペアとして利用される。

3. 情報感受と判断の心理機能は両方利用される。

4. 第一の心理機能が外向性なら、第二の心理機能は内向性である。 第一の心理機能が内向性なら第二の心理機能は外向性である。

5. 第一の心理機能が情報感受の機能を担うものなら、第二の心理機能は判断の機能を担うものである。 第一の心理機能が判断の機能を担うものなら、第二の心理機能は情報感受の機能を担うものである。

6. 第一の心理機能とペアのものは、第四の心理機能になる。

7. 第二の心理機能とペアのものは、第三の心理機能になる。

1、2、3の原則によって、個々のタイプで利用される4種類の心理機能は特定されます。 そして、4、5、6、7の原則によって利用される心理機能の順序が決まります。 8種類の心理機能のうち4種類のものを選択して順番を考えることになるわけですが、 これらの原則に従っているものは16種類あるわけです。

心理機能のペア関係

1. 感覚と直観の心理機能は必ず一つずつ利用される。その際、一方が内向性なら他方は外向性である。 つまり、外向的感覚(Se)ー内向的直観(Ni)、もしくは、内向的感覚(Si)ー外向的直観(Ne)、といったペアとして利用される。

2. 思考と感情の心理機能は必ず一つずつ利用される。その際、一方が内向性なら他方は外向性である。 つまり、外向的思考(Te)ー内向的感情(Fi)、もしくは、内向的思考(Ti)ー外向的感情(Fe)、のペアとして利用される。

3. 情報感受と判断の心理機能は両方利用される。

4. 第一の心理機能が外向性なら、第二の心理機能は内向性である。 第一の心理機能が内向性なら第二の心理機能は外向性である。

5. 第一の心理機能が情報感受の機能を担うものなら、第二の心理機能は判断の機能を担うものである。 第一の心理機能が判断の機能を担うものなら、第二の心理機能は情報感受の機能を担うものである。

6. 第一の心理機能とペアのものは、第四の心理機能になる。

7. 第二の心理機能とペアのものは、第三の心理機能になる。

1、2、3の原則によって、個々のタイプで利用される4種類の心理機能は特定されます。 そして、4、5、6、7の原則によって利用される心理機能の順序が決まります。 8種類の心理機能のうち4種類のものを選択して順番を考えることになるわけですが、 これらの原則に従っているものは16種類あるわけです。

心理機能のペア関係

このページへのコメント

知覚機能が主機能ってどういうふうになるんでしょうか?

知覚機能で情報を受け取り、その情報を判断機能で扱うという認識だったので

判断機能が知覚機能を補助するというのは個人的に少し違和感がある、というか想像しづらいです

まだ全然理解が浅いのでどなたか詳しい方教えてください、意見でも大丈夫です

判断が先なら判断に沿うものを能動的に知覚していて

知覚が先なら受動的に知覚していて判断で分別してる

と自分は認識してた

伝わるかな

ちょい理論違うけどソシオニクスの診断にも能動か受動かって設問あったなと思う

今高3で絶賛思春期だが、最近は第4機能Tiが制御出来ずにいる。家でリラックスしていた時によく使っていたけど、段々と外界で使うようになってきて、昔みたいに流暢に喋れない状態が続いてる

それは心理機能関係なく、ほんとにただの反抗期じゃないか?とちょっとひっかかっている

第四機能は憧れや尊敬、本当に嫌悪を抱くのは第八機能(Ti主機能ならFi)っていうのは派生理論独自の解釈なのかな?

でも第四機能は最初は嫌悪でも成長につれて憧れや尊敬に変わるんじゃないかな

そもそも自分の第四機能をメインに使ってることじゃなくて、自分が当たり前のように使える主機能を使えてないことに嫌悪を抱いている、って言う方がしっくりくる気がしたり、、

第8は憧れを抱きやすい機能と書いてある記事もあった。自分はこっちかな

ループ状態とは代替機能のどちらか一方に騙されてる状態のことを指すんじゃないかな

両翼説というのは最終的には代替機能のもう片方の側面に気づいて健全な精神状態に持っていくことを指してるんだと思う

例えばTi-Siループだと自分がこれまで経験してきたこと(Si)に惑わされるのだろうしNi-Fiループだと自分の物差し(Fi)に惑わされるのだろう

でも代替機能のもう片方の側面が見えればそもそもループし得ないよね、だってバランスのとれた公平な視点で物事を捉えられるわけだし

ループを脱出するには補助機能までに特化する/劣勢機能を意識するだけじゃ足りないと思った

Se 知覚的

Si 記憶的

Ne 想像的

Ni 予感的

Te 規律的

Ti 独自的

Fe 情緒的

Fi 個性的